『〈郊外〉の誕生と死』の脱稿後に出されたり、読んだりしたこともあって、拙著ではいずれも取り上げることができなかったけれど、本連載2、3の桐野夏生『OUT』、同29の篠田節子『ゴサインタン』に加え、今回の花村萬月『鬱』は新たに出現した、ほぼ同時期の郊外文学三部作ではないかと思われた。

篠田の『ゴサインタン』はさておき、桐野の『OUT』と花村の『鬱』にはいくつもの共通点がある。まずそれはともに舞台を新青梅街道沿いに設定していることで、既述しておいたように、この街道は都心と武蔵村山市、小平市などの郊外住宅地を結ぶ重要な道路ゆえに、八〇年代にロードサイドビジネス有数の集積地となっていた。

しかも『OUT』の女たちが武蔵村山市のコンビニの弁当工場で、夜間に働いているように、『鬱』の男たちも小平市の製パン工場で、夕方から深夜にかけてのアルバイトに従事している。その夜の工場の実態の描き方、日系ブラジル人たちとの混住労働、及び彼らの日本における位相と物語の中での位置づけも、ふたつの小説でもほぼ同様な構図で提出されている。それゆえに何よりも『OUT』と『鬱』は時代と地域と環境を共有する小説として仕上がっている。すなわち、それらの物語ファクターは八〇年代から九〇年代にかけて成長してきた郊外消費社会を背景にして浮かび上がってきたものと見なしてかまわないだろう。

しかしはっきりいって、『OUT』に比べ、『鬱』は小説として成功しているとは言い難い。それは前者が否応なく犯罪へと向かうクライムノベルをめざして書かれていることに対し、後者はタイトルに示されているように、主人公も含め、物語全体に漂う「鬱」をめぐる観念的ドラマを形成し、しかも妄想的饒舌に満ちているからだ。そのことを喚起、強調する意味をこめて、エピグラフに『漢和中辞典』(角川書店)と『新明解国語辞典』(三省堂)からの「鬱/ウツ・しげる」の意味が引かれている。それらによれば、「鬱」とは「むんむんするほど木が茂ることを意味し、悶々とする意となった」とある。

このタイトル、及び主人公の舞浜響(ひびき)が作家修業中の青年との設定になっていることから、同じく作家志望の青年を主人公とする佐藤春夫の『田園の憂鬱』や『都会の憂鬱』を思わず連想してしまう。もちろん花村はこれらの佐藤の二作もふまえ、この作品を構想したと思われるが、ここでは「田園」や「都会」ではなく、本連載12の村上龍『テニスボーイの憂鬱』、同36の大場正明の『サバービアの憂鬱』の系譜に連なる「郊外の憂鬱」をテーマとした小説と解釈しておきたい。このあまりにも饒舌で、多くの文学、哲学からの引用とその断片が散種された長編小説をそうした視点から紹介してみる。

[f:id:OdaMitsuo:20130914165143j:image:h110]

[f:id:OdaMitsuo:20130914165143j:image:h110]

実際に『鬱』は響が深夜の新青梅街道を小平市に向けて車で走っている場面から始まっている。車は改造が施されているので、スピートは出るにしても、粗大ゴミに他ならないような代物である。彼は車を走らせながら、様々なモノローグを発していく。天才を自覚する自分はなしくずしの精神病者だとか、京都の貴族を自負する自分は舞浜響というペンネームを全国区にしなければならないとかいったモノローグに混じって、バイト先において暴力で君臨している青田という男への言及、大手製パン工場からの匂いによる嘔吐感などが描かれていく。

そして響は小平霊園の中に車を乗り入れ、かつて雨の日のそこでの記憶を蘇らせる。それらは老松の幹に寄生した瘡蓋のような苔を見て、武田泰淳の『ひかりごけ』を連想し、人肉の味に関する様々な妄想を抱いたこと、雨の降る夜の墓地を、文学者の墓を探し、吸血鬼のように彷徨ったこと、カーセックスを目撃したこと、段ボールに捨てられていた四匹の仔猫を次々に殺したことなどだった。夜の墓地を彷徨う吸血鬼とはまさに、本連載35の『ゾンビ』のようではないか。

そうした追憶から醒めると、響は近頃小平市に出没している「尻切り魔」のことを思った。「尻切り魔」事件は深夜に帰宅する若い女の背後から、剃刀状のものでそのスカートやスラックスを切断する犯行で、実際には臀部まで傷つけられた女性もいて、痴漢行為というよりも傷害事件に他ならなかった。心情的に響もまた「尻切り魔」に近い存在であるかのように、アパートから物干しハンガーを盗み、それに吊るされていた下着に向けて射精したりする。

これらの様々な事柄に及ぶモノローグ、車での彷徨、墓場での長い追想、「尻切り魔」と下着泥棒などを含んだイントロダクションは第一章の三十数ページに及び、自動記述というよりも支離滅裂なナラティブの印象が強く、標識のない道路をライトのつかない車で、あふれんばかりの妄想を抱き、彷徨っているようなイメージがある。先に佐藤春夫の作品を挙げたけれど、そのうちのいくつかは外国文学のもので、例えばパン工場の匂いでの吐き気を覚えるのはサルトルの『嘔吐』(白井浩司訳、人文書院)、猫殺しと後に出てくる幼児殺しはドストエフスキーの『悪霊』(江川卓訳、新潮社)といった作品にイメージが求められているように思える。

しかしそれでもこのような記述の続く第一章の最後の部分で、ようやくこの「鬱」という物語のイニシエーションの光景に出会うことになり、長かったカオス的イントロダクションがここに至るまでのプロセスだったとわかる。それは花村の他の物語もそうであったように、この『鬱』もboy meets girl の倒錯的物語であることを示唆している。またこれらのカオスといっていい始まりは、物語の背景が一定の秩序を備えたストリートをメインとする街ではなく、ロードが主要な役割を占めるノマド的郊外であることをも告げている。「郊外の憂鬱」の中で、郊外の哲学と論理や自己批評にまみれ、カオスの中を走っていた車はようやく居場所を見つけたのだ。

しばらく無目的に車を走らせて、思案した。深夜営業のファミリーレストランに車を向けた。小平駅前で右折してあかしあ通りを国分寺方面に走る。仲町の交差点で青梅街道だ。街道沿いには点々とコンビニエンスストアやファミリーレストランがある。響はその中の一軒のファミリーレストランに目星をつけた。駐車場に車を乗りいれ、(中略)店内を物色する。案の定、中学生か高校生くらいの少女のグループが盛りあがっている。もっとも響に彼女たちの声が聞こえるわけではなく、水槽の金魚を観察しているようなものだ。

ここで私はまたしても他の作品のイメージ、本連載10の『ロリータ』というよりも、ジョン・ファウルズの『コレクター』(小笠原豊樹訳、白水社)における主人公の眼差しを連想してしまう。響は自転車で帰る少女を車と徒歩で追う。少女は予想通り団地の十三棟に向かった。響はその階段でカッターナイフを示し、彼女を襲い、「尻切り魔だよ」と囁いたのだ。こうして花村特有のboy meets girl の物語が始まっていく。

このファミレスから団地へと至るトポグラフィを『OUT』のところでも使用した『首都圏ロードサイド郊外店便利ガイド』(昭文社)、及び本ブログ「旧刊メモ」の「三冊の日本住宅公団史」で言及した『日本住宅公団20年史』などによって確認してみると、叙述はそれらにかなり忠実で、ファミレスはロイヤルホストのように思われるけれど、断定はできない。だが団地のほうは小平団地に間違いない。『OUT』でもそうであったが、これらの事実から、『鬱』もまた同時代の郊外と消費社会を等身大に描くことを試みているとわかる。

[f:id:OdaMitsuo:20121213145020j:image:h120]

なぜ響の「尻切り魔」が単なる性犯罪ではなく、物語の導火線のようになっているのだろうか。それはこの女子高生由美枝にとっても、「尻切り魔」との出会いがgirl meets boy の発端であるからだ。彼女は長崎県五島の生まれで、物心ついた時にはこの団地にいた。両親は信仰で結ばれたカトリック信者であるが、その偽善性は由美枝を苛立たせる。彼女もカトリック信者に他ならず、読書によってもたらされる疑似体験、仮想現実的妄想に捉われ、断片的で無数の知識を有していたが、読書や知識のことは周囲に悟られないように過ごしてきたのだ。

また二人は京都の貴族と長崎の五島を出自としていて、もちろん響は自称であるにしても、郊外の貴種流離譚的出会いをしたともいえる。それに響の「鬱」は次のように語られるのだ。「鬱が響を呑みこんでいく。鬱は繭のように曖昧でつかみどころがないが、その触手は鋭く尖っていて、キリストの頭にかぶせられた荊冠そっくりだった」と。

つまり由美枝は響の分身のような存在であり、団地内で視線を合わせた「芸術家肌」に見える「尻切り魔」は「理想の男」であるとの直感すらも抱いたのだ。いわば性犯罪の加害者と被害者という立場にもかかわらず、二人の関係は周囲の人間たちも巻きこみ、沸騰していく。しかも響の勧めによって、由美枝は「鬱」という小説を書き始めるのだ。それは響が書きつつある小説のタイトルでもあり、まさにこの物語の謂と見なせるし、こちらは共犯ともいえる関係に置かれることになる。

それらの関係はイントロダクションと同様に、カオスと妄想の記述、述懐の中を進んでいく。だがそれでも二人はキリストの像と聖母マリアの聖画を前にして祈るのだ。そして由美枝はユダに扮し、『聖書』の一節を脚色して語り始める。これは全文を引用したいが、長くなってしまうので、省略を施して示す。

(……)ユダはキリストを売って得た銀貨を握りしめ、呟きました。(中略)なぜ私があなたを売ると予言したのですか。そればかりか、あなたは私を呪われた者だと言い放った。さらに、生まれてこなかったほうがよかったものを、とまで言った。あなたは神の子のくせに私に裏切り者の役を押しつけた。すべては、いにしえの予言が成就されるためではないか。私は銀貨など欲しくなかった。欲しかったのは、あなたの愛です。だが、あなたは私が嫌いだった。大嫌いだった。

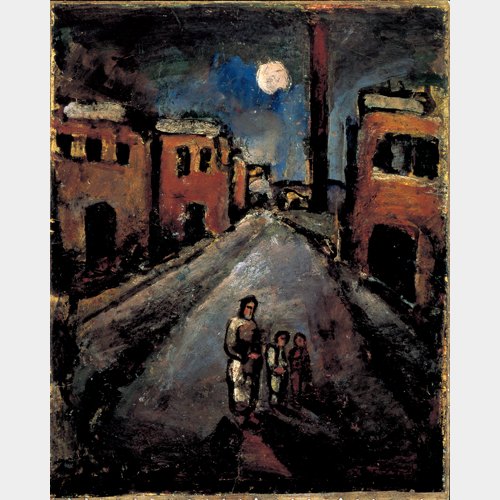

おそらく『鬱』の登場人物たちのすべてはキリストとユダとマリアのメタファーであるようにも思われる。そして製パン工場と高校生活、それらを包囲している郊外もまた、『聖書』の世界のメタファーであるのかもしれないのだ。そのように考えてみると、ひとつの絵が浮かんでくる。それはルオーの「郊外のキリスト」(Le Christ dans la banlieue)である。夜の郊外の道にキリストが二人の人影とともに佇んでいる。満月=萬月が照らす道には他に誰も見えず、淋しげな家々と煙の出ていない煙突が並んでいる。淋しい風景だが、その三人の佇まいにはささやかな慰安とほのかな温もりが感じられる。カオスとセックスと暴力を通じて、『鬱』の世界が垣間見せようとしているのは、このような逆説的世界への到達ではないだろうか。