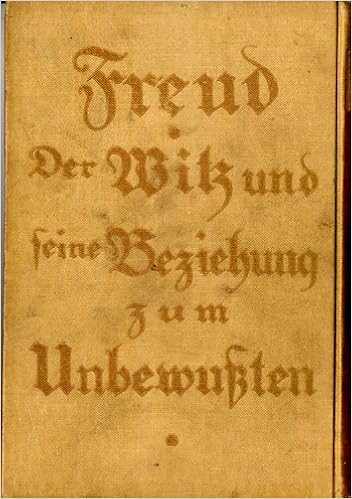

前回、アルスの『フロイド精神分析大系』の第九巻『洒落の精神分析』の訳者が正木不如丘であることを既述しておいた。この原タイトルは Der Witz und seine Beziechung zum Unbewussten とされているので、人文書院版『フロイト著作集』では、「機知―その無意識との関係」(生松敬三訳、第四巻所収)に該当するものだ。

この邦訳タイトルは正木自身もその「訳序」で、Der Witz=機知を洒落と訳すのはよくないけれど、同書は言葉と思考の洒落を総合的に取り扱っているゆえとの断わりを述べている。そしてフロイトが引いている無数の洒落が亡命の産物で、夏目漱石の『吾輩は猫である』の中に見える「Do you see the boy」と「図々しいぜ、おい」といった他国語と自国語の交錯する洒落を論じかなったことが残念だともらしている。

このような言葉を発する正木のプロフィルを確認しておこう。『日本近代文学大事典』に立項が見出せる。

正木不如丘 まさきふじよきゆう 明治二〇・二・二六~昭和三七・七・三〇(1887~1962)小説家、医学博士。長野県生れ。本名俊二。大正二年東京帝大医学部を卒業し、成績優秀で恩賜の銀時計を受けた。福島市の病院副医院長を経てパリのパスツール研究所に学ぶ。帰国後慶大医学部助教授となり、かたわら「朝日新聞」に『診療簿余白』(大一一・八・二五~九・一二)を連載して好評を得た。つづいて『三十前』「東京日日新聞」大一二・一・一)>『木賊の秋』(大一二・六、春陽堂)『思はれ人』(大一二)などを発表。(中略)大正末期探偵小説に筆をそめ、『髑髏の思出』(中略)などを出したが、情緒的な怪奇小説で、推理面には乏しい。昭和四年以後冨士見高原療養所長に専念(後略)。

それで先述の昭和五年の日付のある「訳序」が「富士見高原に於て」と記されていた事情がわかり、『洒落の精神分析』の翻訳は創作の筆を断った後の仕事だと了承される。ただここで特筆しておきたいのは正木が大正末期において、かなり恵まれた作家だったことである。大正十二年第六版の創作集『法医学教室』を入手しているが、その巻末広告には同じく正木不如丘創作集として、『診療簿余白』と『三十前』が掲載され、立項にあった新聞連載が春陽堂によって単行本化され、前者は第四十一版、後者は第三十五版と謳われている。またとのキャッチコピーには「正木氏は若き夏目漱石と云はれてゐる」とある。明治四十に年から四十五年にかけて、春陽堂は漱石の『それから』『門』『彼岸過迄』を続けて刊行していたことから、正木を大正の漱石として売り出そうとしていたのかもしれない。

(『診療簿余白』)

(『診療簿余白』) (『三十前』)

(『三十前』) (『彼岸過迄』)

(『彼岸過迄』)

『春陽堂書店発行図書総目録(1879年〜1988年)』を確認してみると、大正十二年に『診療簿余白』『木賊の秋』『法医学教室』『三太郎』が刊行され、『三十前』は「大正年間発行年月不明出版物」に分類されているが、これも同年の出版だと判断していい。これらの五冊に続いて、大正十三年も『青』『とかげの尾』、正木編『顔』も出されているので、春陽堂が正木を洋行帰りの医者、新人作家として売り出そうとしていたことは間違いないだろう。

(『木賊の秋』)

(『木賊の秋』)

しかし『法医学教室』を読んだかぎりでは、もはやその才気は失墜してしまったように思われる。『診療簿余白』の内容紹介として「五十数篇四百頁、科学、人情、風刺、皮肉、滑稽、洒落、真理、全編に横溢文辞軽妙、人生の表裏を説いて余す所なし」とあり、それらが「正木氏は若き夏目漱石と云はれてゐる」由来を伝えているのだろうが、残念ながら短編、中編、戯曲など十一作を収録した『法医学教室』からはほとんど感じられない。

それを示すためにタイトルともなっている冒頭の「法医学教室」を見てみよう。この短篇の主人公は法医学を専攻する岸田である。その夜、彼は毒殺嫌疑の死体の胃の内容の研究を続け、そこに極微量だったけれど、その毒物を認め、それが死の原因だったのかを調べる必要に迫られた。そこで屍室に下りていくと、午後八時に解剖した死体はなく、床の上に小使の大山が倒れていた。岸田は大山を起こし、死体のことを問うと、大山は解剖した胃を岸田の部屋に持参し、ここに戻ったが、その後の三時間の記憶がないという。二人は死体を探したが、見当らず、警視庁と裁判所に電話した。すると数人の警官と判事、検事がやってきたが、岸田の姿は消えていた。そこで解剖室を調べると、血がたれ、廊下に続いているのが見つかり、小使が血のついた帯をつけていることも判明した。それは解剖死体の帯だった。しかし小使はまったく身に覚えがなかった。そこで廊下の血をたどっていくと、血は消えていたが、戸外の雪の上に足跡が続き、池の端に捨てられていた死体を発見した。足跡からして小使の仕業としか考えられなかった。それから門のところに倒れていた岸田も見つかった。小使と同様に意識を失って倒れていたのである。岸田は三ヵ月後に学会でその事件に関して、「或る毒物が死後程なく死体の胃の中に入れられる時は、特種の分解を起して、その分解産物を気体状態で吸入する時は先ず錯覚妄想を起し次で意識の混渇を起すと云ふ研究」を発表した。

しかしこの研究はその夜の出来事の説明になるにしても、毒殺事件の解明にはならず、そちらは迷宮入りになってしまったというクロージングを迎える。これも先の正木の立項にある「情緒的な怪奇小説で、推理面には乏しい」という評価にまったく当てはまってしまう作品というしかない。

そうした正木の資質ゆえか、大正十四年には春陽堂から『特志解剖』の一冊しか出されておらず、また円本の『明治大正文学全集』にも収録されなかったことになろう。

の出現によって、それらの作家や作品を初めて読んだり、再読したことを通じて、あらためて書くことができたという。それは現在と異なる、大正時代と関東大震災後の書物事情や文芸市場のことを考えれば、当然のことと了解する。だがこれ燈台下暗しというか、意外な盲点でもあった。

[関連リンク]

◆過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら