前回ようやくデイヴィッド・リンチの『ブルーベルベット』に言及できたので、それに関連してもう一編書いてみたい。

一九八〇年代において、ロードサイドビジネスの隆盛によって形成され始めた郊外消費社会の風景の中で、私はその起源を求め、七〇年代に読んだことのあるアメリカ社会学の文献を再読していた。それらはリースマン『孤独な群集』(加藤秀俊訳、みすず書房)、ガルブレイス『ゆたかな社会』(鈴木哲太郎訳、岩波書店)、ブーアスティン『アメリカ人』(木原武一訳、河出書房新社)、ホワイト『組織のなかの人間』(岡部慶三他訳、東京創元社)などである。

これらを読むことで、七〇年にフランスで出され、七九年に邦訳されたボードリヤールの『消費社会の神話と構造』(今村仁司他訳、紀伊國屋書店)が、アメリカ社会学の成果をベースにしたフランス的応用編であることをあらためて了承した。ちなみに付け加えておけば、アメリカは一九四〇年前後に消費社会化していたが、フランスと日本はともに七〇年代前半であり、ボードリヤールの著作は、その過渡期の産物だったと位置づけられるだろう。

そうした郊外消費社会の起源をアメリカにたどりながら、それらのイコノロジーの系譜をも視野に収めたいと考えていた。そのような中で、あきらかに郊外特有のアウラを漂わせる二人のモダンアートの画家に出会った。彼らはエドワード・ホッパーとエリック・フィッシュルである。

当時彼らの日本語版は出されていなかったので、洋書を買い求めるしかなかったし、それらの二冊を挙げておくが、後者は現在も依然として未刊行のままかもしれない。

*EDWARD HOPPER 1882−1967 (SCHIRMER-MOSEL,1981)

*ERIC FISCHL(ART IN AMERICA,1988)

まずホッパーは今やNight hawks(「夜ふかしする人々」)という絵によって、日本でもよく知られたアメリカの画家となっているのだろうし、その絵を新聞の美術欄で見たばかりだ。これは一九四二年の作品で、深夜のストリート沿いのバーにおける一人の男とカップルの客の姿の構図から、意図的ではなかったにしても、大都会の孤独を描いたものとされ、そうしたクリシェでホッパーはアメリカのみならず、ヨーロッパも含め、死後の七〇年代以降も人気を得ていったように思われる。この作品はシカゴ美術館にある。

それは日本でも同様で、マイクル・コナリーの警察小説の翻訳出版にも明らかである。この原タイトルはThe Black Echo だったが、九二年の邦訳に際し、『ナイトホークス』(古沢嘉通訳、扶桑社ミステリー)と改題刊行されている。その理由はこの小説の中で象徴的にして重要な役割を果たしているのが、ホッパーの「夜ふかしする人々」に他ならないからだ。ボッシュという名前の主人公は、ヒロインと呼んでいい女性の部屋にかかっている「夜ふかしする人々」の複製画を見て、彼女と精神的つながりがあるように思い、次のように述懐する。

|

|

その絵には親しみがあり、ときおり事件や張り込みに没頭しているときにその絵のことを考えることがあるくらいだった。オリジナルをいちどシカゴで見たことがある。ほぼ一時間近く、絵の前に立ってじっと見ていた。通りに面しているレストランのカウンターに静かな雰囲気の影のような男がひとりですわっている。男はカウンターのむかいにすわっている自分とそっくりな男をみているが、そっちの男のほうは女連れだ。どういうわけか、ボッシュは自分をその男と、最初の男と同一視していた。おれは一匹狼、とボッシュは思う。おれは夜鷹(ナイトホーク)だ。

ホッパーの「夜ふかしする人々」のフレームの中で、コナリーの『ナイトホークス』が構想され、展開されていくことを伝えるモノローグであり、このようにしてホッパーは受容されていったと想像できる。

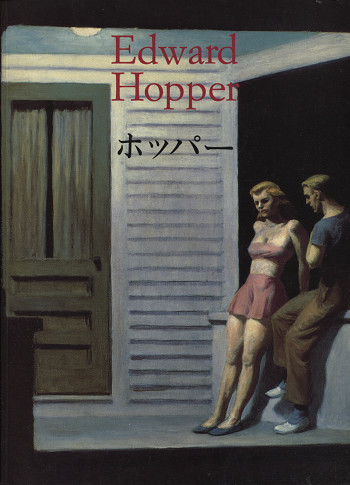

しかし私は「夜ふかしする人々」のような大都会の孤独を象徴する絵よりも、ホッパーがやはり四〇年代から五〇年代にかけて描いていた、郊外の孤独を表出させていると思われる作品群に魅了されたのである。それらは「サウス・カロライナの朝」「午前七時」「真昼」「夏の夕暮」「西部のモーテル」「観光客の部屋」「ガソリンスタンド」などで、これらのアメリカの四〇年代から五〇年代における郊外を表象させる作品群は、「夏の夕暮」を表紙とする日本語版『エドワード・ホッパー』(ベネディクト・タッシェン出版、九二年)にも収録されている。

『エドワード・ホッパー』

『エドワード・ホッパー』

このホッパーの影響を強く受けたエリック・フィッシュルに関しては、これも八六年に出された伊藤俊治の『生体廃墟論』(リブロポート)所収の「サヴァービアの飛沫―エリック・フィッシュルの世界」で知り、前掲の画集を購入したのだと思う。

伊藤はそのフィッシュル論の章を、左ページに「バッド・ボーイ」というモノクロの絵を置き、それから書き始めている。この絵の説明になっているので、引いてみよう。

「バッド・ボーイ」

「バッド・ボーイ」

ブラインド・カーテンから斜めに射し込む光を浴びて流れるような縞模様を裸体に浮べる成熟した女性が性器も露わに乱れたシーツの上で身悶えするのを、十二歳くらいの少年がおびえながら見守っている。女は脚を奇妙な形に曲げアーチを描いて、夢みるようなポーズをとる。背を向けた少年は後手でテーブルの上のハンドバッグからサイフを抜きとろうとし、そのすぐそばにはバナナやリンゴの盛られたボウルがポツンと置かれ、注意深く構成された画面によって、この絵を見る者は、あたかもこの情景をものかげに潜んでじっと覗きこんでいるような眼差しを促されてしまう。(中略)おそらくこの絵が強烈なのは、情景が逃れ切れない母と子の暗喩を思わせ、隔離と不毛の荒涼とした部屋を暗示しているということ以上に、異様な感情をこめてそれぞれのディテイルを強調するその特別な描法ゆえなのだろう。

前掲のERIC FISCHL 所収のカラーで、「バッド・ボーイ」を見ると、構図は確かにそのとおりだが、室内の光と影、及び色彩のコントラストがあまりにも鮮やかなことから、その印象は比較にならないほど強烈であり、さらに必然的に「ものかげに潜んでじっと覗きこんでいるような眼差し」を強いられてしまう。

同書にフィッシュルに関する「証言」を寄せているピーター・シェジェルダールによれば、フィッシュルは八一年に描かれた「バッド・ボーイ」によって、モダンアートの重要な存在と認められたとあり、それがどのように描かれたかというフィッシュル自身の「証言」をも引用している。それを意訳し、要約してみる。

どのように描いたかというと、まず一鉢の果物が浮かんだ。リンゴ、ミカン、それにバナナだ。それが置いてあるのはベッドルームで、ベッドがあり、窓にはブラインドが降ろされ、そのバンブーカーテンの間から光が射しこんでいる。郊外での悪しき行為の構想が具体化する。ダブルベッドに彼女が横たわり、足指の爪をつかみ、まさに見る人に他ならない私たちにすべてをさらけ出している。だが彼女は一人ではなく、ベッドには子供がいる。彼はベッドから離れ、テーブルのところにいき、彼女から目を離さず、後手で財布を盗もうとしている。何というバッド・ボーイ!

このようなイメージと妄想が「バッド・ボーイ」へと結晶したことになるのだろう。伊藤はニュー・ペインティングアーチストとしてのフィッシュルを「サヴァービアン・エイリアン」と呼んでいる。一九四八年生まれのフィッシュルはニューヨーク郊外のロングアイランドのポートワシントンで育ったが、すでにその郊外は五〇年代を過ぎ、六〇年代に入ると、ユートピアではなく、時代や社会状況の矛盾がダイレクトに反映され、その矛盾が噴き出すトポスと化していた。

それはまず主婦や子供たちに表われ、フィッシュルの母親は七〇年にアルコール中毒で亡くなっている。フィッシュルはいう。それゆえに「私の絵のトーンのすべては私の子供の頃と深い関係がある」と。つまりフィッシュルの「バッド・ボーイ」を始めとするすべての絵は、郊外で見た悪夢のようなものだと言い換えることができるかもしれない。その意味において、「フィッシュルの眼差しはサヴァービアの時空とそのなかのアドレッセンスに向けられている。サヴァービアの少年たちの思い出に蓄積された、初めての性的で濃厚な混沌、大人の性と人工の暴力にさらされていた少年たちのうろたえと困難と哀しみ……フィッシュルのタブローの基層をなすものは、おそらくそうした感覚に他ならない」との伊藤の指摘は正鵠を得ているといえよう。

そしてここにデイヴィッド・リンチを登場させれば、ホッパーにおける大都市ならぬ郊外の孤独、フィッシュルの郊外での悪しき行為と妄想、両者に共通する覗く人の感情といったすべてが『ブルーベルベット』に引き継がれ、流れこんでいるのではないだろうか。〇七年になって『美術手帖』10月号がリンチの新作『インランド・エンパイア』の公開を機として、特集「ハリウッドの光と闇 デイヴィッド・リンチ」を組んでいた。そしてそこでリンチの画家や写真家としての紹介もなされ、絵画においてはフランシス・ベーコン、写真においてはジョエル=ピーター・ウィトキンの影響を明らかに見てとれた。

|

|

そこに収録されたリンチの「略年譜」によれば、リンチは四六年生まれで、彼もアメリカの郊外を転々とし、画家を志していたようで、リンチとフィッシュルはともにアメリカの戦後の郊外を生きた同時代人だったことになるのだ。それは何よりも『ブルーベルベット』と「バッド・ボーイ」の共通する郊外の物語の表象に見ることができるように思える。

『美術手帖』の特集に掲げられたリンチの言葉を引用し、この一文を閉じる。それもまたホッパーやフィッシュルにも表出している郊外を見る眼差しだからだ。

私は、発見する時の感じが好きだ。それは物語についていえる。最も素晴らしいことの一つだ。物語の懐深く、さらに深く入っていく。すると謎が姿を現し、出来事が起こりだす。

| ◆過去の「混住社会論」の記事 |