百科事典や大部の辞典類が続いてしまったが、昭和円本時代には漫画シリーズもすでに企画出版されていたことにもふれておこう。

出版における戦後のコミックの隆盛の中にいると、それが当たり前のように錯覚するけれど、昭和三十年代まではまた「ポンチ絵」とよばれていたし、とりわけ貸本漫画などは悪書追放運動の対象になったりしていたのである。『近代出版史探索Ⅱ』292の白土三平の『忍者武芸帳』すらもそうだったのだ。出版ニュース社編『出版データブック1945→96』でも、昭和三十年の「10大ニュース」の2に「悪書追放旋風、出版・読書界を吹きまくる」として挙げられているほどだ。

これは当時のよく知られたエピソードで、塩澤実信も『戦後出版史』(論創社)の中に書き止めていることもあり、それを紹介しておこう。黒崎勇は講談社の編集者で、戦後光文社に移り、『少年』の編集長を務め、さらに『少女』を創刊し、マンガと付録に力を入れ、日本一の少女雑誌へと仕立て上げた。塩澤は「戦後の四十年間に、マンガは出版界の庶子から嫡子の認知を受けるまでになったのだが、マンガの魅力をいち早く雑誌面に登場させたのが、黒崎勇だった」と指摘している。だがその黒崎にしても、悪書追放対象の張本人と目され、衆議院の文教筋に呼び出され、集中砲火を浴びたのである。塩澤はその時のことを次のように記している。

腰の低い黒崎ではあったが、したり顔の年増女の批判に、とうとう我慢ができなくなって、「そのうちに、大学に漫画科ができますよ」と捨てぜりふを残して引きあげてきた。

まさに現在ではそのとおりになったのだが、そこに至り着くためには貸本も含めたマンガ出版史がたどられなければならないだろう。戦後の貸本マンガに関しては論創社HP「本を読む」で連載中である。私見によれば、それも円本時代を抜きにして語ることはできないと思われる。それまで漫画は赤本業界の出版物と見なされてきたからだし、『近代出版史探索Ⅱ』289などの中村書店も例外ではなかったのである。

そうした漫画出版環境の中で、『近代出版史探索Ⅱ』365に既述しておいたよう、に昭和四年に先進社から『一平全集』全十五巻が刊行され、ベストセラーとなった。それによってもたらされた多額の印税が岡本夫妻の洋行と息子の岡本太郎のパリ留学を可能にしたことも付け加えておこう。もちろん『同Ⅱ』363の北沢楽天や『近代出版史探索Ⅴ』805の小杉未醒などの先人たちによるマンガ出版史の系譜上に、『一平全集』の企画も成立したとみなせよう。だが、そのベストセラー化は当時の漫画出版の実情からすれば、予想外の大成功は事件といっていいはずで、青天の霹靂のように受け止められたにちがいない。そしてそれは他の出版社にも波及し、円本時代の類似企画となって刊行され、現実化したのである。

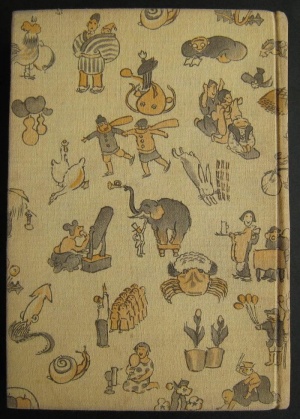

それは平凡社も例外ではなく、昭和五年に『川柳漫画全集』全十一巻が出されている。だが『平凡社六十年史』において、この全集はタイトルに上がっているけれど、その企画の経緯と事情は詳らかでない。これも端本を一冊拾っているだけで、全集を見ていないが、元禄・宝暦から現代にいたるまでの各時代の代表的川柳に漫画を添える構成である。所持しているのは第二巻の『寸鉄双紙(明和の巻)』で、その扉には矢野錦浪、川上三太郎編輯と記され、「はしがき」が「編者識」としてあり、次のような文言が見える。

武江年表といふ根のいゝ本を見ると、明和といふ年は面白い。先づ三井親和の書を図案化した親和染が流行り、細見の脇差が行はれ、金六といふ人が板木(見当をつける事を工夫して四五遍の彩色摺りを発明した。(中略)すべてがしつとりして居た時代、いぶし銀のやうな時、その間を針目高のやうに縫つて行つた川柳が何でこれを見逃さう筈はない。

茲に明和時代八年間の川柳を摘出して、或は現代的に表現し、或は昔の風俗で描いた漫画の色とりどり、題して寸鉄双紙といふ。ほゝゑみたまへ。

この巻の明細は『平凡社六十年史』にも収録されていないので、章題と漫画家名を示しておこう。ナンバーは便宜的にふっている。

1 心魂に徹して(田中比左良)

2 銭のない非番(前川千帆)

3 碁会所と医者(水島爾保布)

4 女房が来ても(宮尾しげを)

5 雨宿りの見栄(清水対岳坊)

6 長いものから(代田収一)

7 一生の顔と顔(池部釣)

8 洗濯をした飯(池田永一治)

9 畜生め畜生め(服部亮英)

10 頼んだ馬の尻(細木原青起)

なおこの巻の装幀は10の細木原によっているし、彼の『日本漫画史』(岩波文庫)も出たばかりなので、細木原の章から川柳と漫画のコントラストを示してみる。漫画のほうは生きのよさそうな鰹があふれんばかりの桶を天秤棒にかついだ一心太助のような魚屋が、小判模様の着物を身につけ、ミニチュアの倉を持っている男を蹴飛ばしている漫画が描かれ、その左上に「江戸者の/生れ損なひ/金を貯め」との川柳が置かれている。これは江戸っ子であれば、初鰹は女房を質に置いても競って食べるのに、高いといって買わなかった地方出身の成り上がり者を揶揄しているのだろう。まさに漫画と川柳のコラボといっていい。

なお編集の矢野と川上は大正時代に吉川英治が入社した『毎夕新聞』の記者で、後者は井上剣花坊に師事し、川柳を文学の地位に高めることを念願とし、詩的川柳の先駆をなしたとされる。吉川との関係から、平凡社の『川柳漫画全集』の企画も成立したのかもしれない。だが成功した全集とはいえず、第十一巻は未刊のままで終わってしまったようだ。

[関連リンク]

過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら