22年12月の書籍雑誌推定販売金額は972億円で、前年比5.7%減。

書籍は522億円で、同3.5%減。

雑誌は449億円で、同8.2%減。

雑誌の内訳は月刊誌が388億円で、同9.1%減、週刊誌が61億円で、同1.8%減。

返品率は書籍が29.0%、雑誌が37.8%で、月刊誌は36.4%、週刊誌は45.3%。

書店売上は書籍が8%減、雑誌は定期誌が3%減、ムックが4%減、コミックスが13%減。

ゲオのレンタルリサイクル50円コーナーで、大量に『鬼滅の刃』が売られていたが、

あの神風的ベストセラーはもはや完全に終焉したのであろう。

1.出版科学研究所による1996年から2022年にかけての出版物推定販売金額を示す。

| 年 | 書籍 | 雑誌 | 合計 | |||

| 金額 | 前年比(%) | 金額 | 前年比(%) | 金額 | 前年比(%) | |

| 1996 | 10,931 | 4.4 | 15,633 | 1.3 | 26,564 | 2.6 |

| 1997 | 10,730 | ▲1.8 | 15,644 | 0.1 | 26,374 | ▲0.7 |

| 1998 | 10,100 | ▲5.9 | 15,315 | ▲2.1 | 25,415 | ▲3.6 |

| 1999 | 9,936 | ▲1.6 | 14,672 | ▲4.2 | 24,607 | ▲3.2 |

| 2000 | 9,706 | ▲2.3 | 14,261 | ▲2.8 | 23,966 | ▲2.6 |

| 2001 | 9,456 | ▲2.6 | 13,794 | ▲3.3 | 23,250 | ▲3.0 |

| 2002 | 9,490 | 0.4 | 13,616 | ▲1.3 | 23,105 | ▲0.6 |

| 2003 | 9,056 | ▲4.6 | 13,222 | ▲2.9 | 22,278 | ▲3.6 |

| 2004 | 9,429 | 4.1 | 12,998 | ▲1.7 | 22,428 | 0.7 |

| 2005 | 9,197 | ▲2.5 | 12,767 | ▲1.8 | 21,964 | ▲2.1 |

| 2006 | 9,326 | 1.4 | 12,200 | ▲4.4 | 21,525 | ▲2.0 |

| 2007 | 9,026 | ▲3.2 | 11,827 | ▲3.1 | 20,853 | ▲3.1 |

| 2008 | 8,878 | ▲1.6 | 11,299 | ▲4.5 | 20,177 | ▲3.2 |

| 2009 | 8,492 | ▲4.4 | 10,864 | ▲3.9 | 19,356 | ▲4.1 |

| 2010 | 8,213 | ▲3.3 | 10,536 | ▲3.0 | 18,748 | ▲3.1 |

| 2011 | 8,199 | ▲0.2 | 9,844 | ▲6.6 | 18,042 | ▲3.8 |

| 2012 | 8,013 | ▲2.3 | 9,385 | ▲4.7 | 17,398 | ▲3.6 |

| 2013 | 7,851 | ▲2.0 | 8,972 | ▲4.4 | 16,823 | ▲3.3 |

| 2014 | 7,544 | ▲4.0 | 8,520 | ▲5.0 | 16,065 | ▲4.5 |

| 2015 | 7,419 | ▲1.7 | 7,801 | ▲8.4 | 15,220 | ▲5.3 |

| 2016 | 7,370 | ▲0.7 | 7,339 | ▲5.9 | 14,709 | ▲3.4 |

| 2017 | 7,152 | ▲3.0 | 6,548 | ▲10.8 | 13,701 | ▲6.9 |

| 2018 | 6,991 | ▲2.3 | 5,930 | ▲9.4 | 12,921 | ▲5.7 |

| 2019 | 6,723 | ▲3.8 | 5,637 | ▲4.9 | 12,360 | ▲4.3 |

| 2020 | 6,661 | ▲0.9 | 5,576 | ▲1.1 | 12,237 | ▲1.0 |

| 2021 | 6,803 | 2.1 | 5,276 | ▲5.4 | 12,079 | ▲1.3 |

| 2022 | 6,496 | ▲4.5 | 4,795 | ▲9.1 | 11,292 | ▲6.5 |

22年の出版物推定販売金額は1兆1292億円、前年比.6.5%減となり、ついに1兆2000億円を割り込んでしまった。

ピーク時の1996年の2兆6564億円に対して、定価上昇も含めれば、3分の1の販売金額へと落ちこんでしまったと見なせよう。

これをGDPにたとえると、そのような失墜が続けば、国家は崩壊し、総理大臣にしても政府や内閣にしても責任を問われ、社会経済システムの変革や抜本的対策を否応なく迫られるはずだ。

ところが出版業界は近代出版流通システムとしての再販委託制が崩壊していく過程において、何の対策も改革も提示することができず、そのまま放置し、ここまで来てしまい、このような事態へと至ってしまったのである。

電子書籍のほうは5013億円、前年比7.5%増だが、紙と合わせても、1兆6305億円、同2.6%マイナスになっている。

2.12月29日から1月3日までのPOS店の売上動向調査によれば、日販は前年比4.4%減、トーハンは同2.9%減。

調査対象書店は日販が1418店、トーハンは1553店。

前回の本クロニクルで、日販とトーハンの中間決算にふれ、取次と書店事業の双子の赤字を指摘しておいた。

すでに両社の流通と販売は赤字状態のままで稼働していると考えられるし、それは23年には加速していくだろう。

そのことを象徴するのは22年の電子書籍売上5013億円で、雑誌の4795億円を超えてしまったのである。

流通業の場合、売上高が採算ベースを上回れば、利益も加速していくとされるが、出版物の流通業としての取次はまさにその逆の状況へと追いやられている。

しかも23年の出版物売上高は1兆円を割ってしまう可能性が高い。そうした取次状況を直視しながら、出版社と書店はサバイバルを求められていることなる。

3.「新文化」編集部編「出版流通データブック2022」(『新文化』12/1)が出され、「出店ファイル2021年100坪以上店」が掲載されている。

全店で53店だが、そのうちの300坪以上の24店を示す。

| 店 名 | 所在地 | 売場総面積(坪) | 帳合 |

| ツタヤブックストア 則武新町店 | 愛知県 | 688 | 日 販 |

| ツタヤブックストア 川崎駅前店 | 神奈川県 | 681 | 日 販 |

| ツタヤブックストア カラフルタウン岐阜店 | 岐阜県 | 553 | 日 販 |

| 未来屋書店 川口店 | 埼玉県 | 540 | トーハン |

| TSUTAYA サンリブ宗像店 | 福岡県 | 519 | 日 販 |

| メトロ書店 熊本本店 | 熊本県 | 508 | トーハン |

| WonderGoo 野田桜の里店 | 千葉県 | 500 | トーハン |

| ツタヤブックストア 名鉄名古屋 | 愛知県 | 487 | 日 販 |

| ツタヤブックストア イオンモール白山 | 石川県 | 482 | 日 販 |

| TSUTAYA 十和田元町店 | 青森県 | 441 | 日 販 |

| TSUTAYA 鴻巣吹上店 | 埼玉県 | 402 | 日 販 |

| くまざわ書店 アリオ仙台泉店 | 宮城県 | 400 | トーハン |

| 宮脇書店 イオンモール日吉津店 | 鳥取県 | 360 | 日 販 |

| 三洋堂書店 シャオ西尾店 | 愛知県 | 355 | トーハン |

| 未来屋書店 新利府南館店 | 宮城県 | 354 | トーハン |

| 駿河屋 静岡本店 | 静岡県 | 350 | 日 販 |

| 三洋堂書店 菰野店 | 三重県 | 346 | トーハン |

| TSUTAYA 鶴岡ミーナ店 | 山形県 | 343 | 日 販 |

| TSUTAYA 苫小牧店 | 北海道 | 327 | 日 販 |

| リブロ南砂町SUNAMO店 | 東京都 | 323 | 日 販 |

| 喜久屋書店 府中店 | 東京都 | 310 | トーハン |

| ツタヤブックストア アプラたかいし | 大阪府 | 302 | 日 販 |

| 駿河屋 大宮マルイ店 | 埼玉県 | 300 | 日 販 |

| 駿河屋 藤枝店 | 静岡県 | 300 | 日 販 |

前回の本クロニクルでも既述しておいたように、出版科学研究所の『出版月報』の季刊化、アルメディアの休業、出版ニュース社の廃業に伴い、出版データのリアルな把握が難しくなりつつある。要するにそうした分野に金が回らなくなったことが原因だが、まだ健在の新文化の年度版「出版流通データブック」は簡約な資料として貴重である。

あらためて21年の出店を見てみると、実質的に坪数は減少し、出店にしてもさらに限られてきたことがわかる。24店のうち、ツタヤ関連が12店と半分を占め、それに駿河屋3店、未来屋、三洋堂が各2店となっている。

本クロニクル168で、日販と駿河屋の提携を取り上げ、同174で三洋堂がレンタルに代わる業態としての駿河屋売場の導入を見てきている。22年は駿河屋絡みが増えているのではないだろうか。

昨年暮れに駿河屋静岡店を訪れたところ、残念ながら改装リニューアルのために閉店中であった。

odamitsuo.hatenablog.com

odamitsuo.hatenablog.com

4.くまざわ書店の連結決算は総売上高428億4000万円、前年比4.9%減、経常利益は前年の14億円から半減し、当期純利益は6億円。

くまざわ書店グループは法人別でくまざわ13店、くまざわ書店108店、神奈川くまざわ書店75店、東京ブックセンター開発22店、球陽堂(田園書房)6店の224店、その他に文具店のパペリーア・イケダ14店がある。

3の「出店ファイル2021年100坪以上店」にはアリオ仙台泉店、イーアス春日井店、蕨錦町店、さがみ野店、鹿児島中央店が挙げられ、5店だが、ツタヤに続く多出店となっている。

これも昨年のことだが、沼津駅ビルに立ち寄ったところ、そのテナントであった静岡の江崎書店がくまざわ書店に変わっていた。くまざわ書店グループの多店舗化には明らかにトーハンとの関係で、取次リストラ対象店も様々な事情から引き継いでいると思われる。

決算時における既存店売上高は前年比6.0%減で、借入金は70億円とされている。

5.『週刊朝日』が5月の最終号の6月9日号で休刊。

1922年、朝日新聞社からの創刊で、2008年に発行は朝日新聞出版へと移されていた。

22年の平均発行部数は7万部。

![週刊朝日 2023年 2/3 号【表紙:豊川悦司 】 [雑誌] 週刊朝日 2023年 2/3 号【表紙:豊川悦司 】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41hzW8DmpEL._SL500_.jpg)

雑誌の凋落の中で、雑誌出版社としての朝日新聞社=朝日新聞出版は終焉しつつあるのだろう。

週刊誌のことだけを考えても、やはり1923年の関東大震災に端を発するグラフジャーナリズムの『週刊アサヒグラフ』が2000年、『朝日ジャーナル』が1992年に休刊していることからすれば、よくぞ延命してきたといえるかもしれない。

月刊誌も思いつくままに挙げると、『月刊Asahi』『科学朝日』『論座』『アサヒカメラ』などは1990年代以降に休刊となっている。残っている『AERA』にしても時間の問題であろう。

6.KADOKAWAの『週刊ザテレビジョン』も3月1日号で休刊。

『月刊ザテレビジョン』と統合。1982年創刊で、22年の平均発行部数は9万5000部。

週刊誌や次の新聞に続いて、テレビの時代も終わりを迎えようとしているのかもしれない。

だが考えてみれば、テレビの時代が始まったのは1960年第になってからで、私たち戦後世代にとって、テレビはニューメディアであり、それから60年余を経てきたことになる。

7.『FACTA』(2月号)が「FACTA REPORT まさに『存亡の機』」として、ジャーナリスト井坂公明による「新聞の『底なし』5年連続200万部超減」を発信している。

そのリードは「全国紙中心に5年間で1100万部余り消失。これから高齢者層の購読者減が本格化、地方詩の落ち込みも拡大へ」である。

FACTA ONLINE

FACTA ONLINE

かつて『読売新聞』は1000万部、『朝日新聞』は800万部といわれていたが、それは10年以上前のことで、今や前者は700万部、後者は400万部を下回り、『毎日新聞』『日経新聞』は5割台半ば、『産経新聞』も6割にまで落ちこんでいる。そのために全国紙の減少分は139万部で、全体の76%を占めている。

その大きな要因はいうまでもないが、インターネット、とりわけスマホの普及による若年層から中年層の新聞離れ、主要な購読者の高齢者のさらなる高齢による新聞市場からの退場にある。それは本クロニクル175で示した「消費支出と品目別支出金額の推移にも明白だ。

『朝日新聞』では200万部まで減少すると想定し、デジタル有料購読者を現在の20万人台から50万人台までの倍増を目標にしているというが、紙の減少に追いつくことはないだろう。

『選択』(1月号)は朝日新聞社の早期希望退職による割増引当金が予測よりも膨らみ、中間決算での赤字転落を記事にしている。

8.『静岡新聞』が3月末で夕刊を廃止。

朝刊のページ数を増やし、夕刊の特集を収容し、デジタルサービスを強化することで、購読料は変わらず、月決め3300円。

7でも地方紙の減り方は穏やかで、『静岡新聞』は53万1000部、前年比3.5%減とされていた。

本クロニクル175においても、ノセ事務所の「ブロック紙・地方紙一覧」レポートを引き、『静岡新聞』が朝刊、夕刊ともに50万部を超え、地方紙では唯一の存在ではないかとの見解を紹介しておいた。もっともそれは朝夕刊セットとなっていることも大きな要因ではあったにしても、その『静岡新聞』ですらもということになろう。

私は『静岡新聞』をとっていないけれど、全国紙の夕刊とともに配達されている。周りは夕刊にしても圧倒的に『静岡新聞』が多いし、それに相乗りするかたちで全国紙の夕刊も届けられているのである。

そこで新聞配達の人に、『静岡新聞』の夕刊がなくなれば配達収入も減ってしまうし、全国紙の夕刊の配達もできなくなるのではないかと尋ねてみた。すると我々もそのことに関して不安だが、それらの詳細はまだ伝えらえていないということだった。

全国的に夕刊がなくなってしまうのも、それほど遠い先のことではないかもしれないし、中馬清福の『新聞は生き残れるか』(岩波新書)が刊行されたのは2003年で、いよいよそれが現実化してきたのである。

9.『本の雑誌』1月号 で「六十五歳で訪れた人生の転機」を大見出しとして、「岡崎武志 古本屋になる!」の連載が始まっている。

それは「このたび私は、岡崎武志は古本屋になることを決意しました。いきなりではありますが、予兆は顕在しており、なし崩し的にそこに追い込まれた」という事情によっている。

まだ彼も5の『週刊朝日』休刊は知らなかったと思うが、その「転機」も同じく『サンデー毎日』の28年に及ぶ書評欄連載が終了してしまったことで、すでに本クロニクル173でも、その事実にふれている。それでも彼の証言にしたがい、もう一度週刊誌ライター事情をたどってみる。

岡武の1995年からの『サンデー毎日』書評連載は一ページギャラが3万円、月に4回で12万円、それに合わせて著者インタビュー特集記事、他の仕事などの余禄、書評、古本原稿の注文などの仕事も増え、2000年には年収1千万円を超え、フリーライターでも住宅ローンを組むことができたのである。

彼の証言からわかるように、そうした週刊誌の仕事はギャラもよく、しかも確実な月収が見こめる所謂「おいしい仕事」で、新聞の書評委員などと同じで長期にわたるゆえに、フリーライターのみならず、出版関係者にとっても願ってもない仕事といえる。それは1969年の『週刊ポスト』創刊などによる新たな週刊書評の隆盛から始まり、多くの書評家たちを召喚し、週刊誌と書評を活性化させてきたのである。その事実は週刊誌が売れ、大きな利益も上がり、経費も潤沢に使えたことを反映している。

だがそれから半世紀が過ぎ、週刊誌も凋落してしまった。『サンデー毎日』にしても、必然的に『週刊朝日』に続くであろう。

月末になって、『本の雑誌』の目黒考二=北上次郎の死が伝えられてきた。

10.医療用医薬品専門の週刊誌『薬事新報』と書籍を刊行していた薬事新報社が破産。

『選択』(1月号)によれば、定期購読の取引先にもまったく知らされず、社員の解雇通知も数日前で、「突如とした破産」だという。従来、医学書関連出版は安泰とされてきたが、「二三年には、薬事新報社と同じ道を辿る媒体が出かねない」とされている。

www.sentaku.co.jp

11.講談社のコミック誌『イブニング』が本年2月28日発売号で休刊。

2001年に『月刊イブニング』として創刊され、03年から月2回刊行で、『もやしもん』『モテキ』『金田一少年の事件簿』なども連載していた。発行部数は4万2000部。

12.フリューのアメリカンコミックレーベル「ヴィレッジブックス」が終了。

『アベンジャーズ』『バットマン』などの邦訳出版シリーズを刊行していた。

コミックの一人勝ちのような出版状況だが、この分野においても、デジタルと紙のせめぎ合いが起きており、『イブニング』の一部の作品はやはり講談社の漫画アプリ『コミックDAYS』に引き継がれるという。

「ヴィレッジブックス」のほうも動画配信サービスとの競合、翻訳出版の採算性の難しさによっているようだ。この事実を考慮すれば、小学館集英社プロダクションの『ジョーカー』や「バットマン」シリーズも重版が困難になってくるかもしれない。

13.『フリースタイル』54が出され、恒例の特集「THE BEST MANGA2023 このマンガを読め!」が組まれている。

今回のBEST10で読んでいたのは、前回のクロニクルでもふれた松本大洋『東京ヒゴロ』だけで、今年もこの特集を参照しながら少しずつ読んでいくしかないと思う。

個人的には村上たかしのファンなので、『ピノ:PINO』(双葉社)が入っているかなと期待したけれど、数人が挙げているだけで番外であった。

その他には遅ればせだが、ようやくスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ原作、小梅けいと『戦争は女の顔をしていない』(KADOKAWA)を読んでいる。

14.いしいひさいち『ROCA 吉川ロカストーリーライブ』((笑)いしい商店)読了。

これは12のBEST1に選ばれていたので知り、((笑)いしい商店)からの直販で購入した次第だ。

22年8月初版、23年1月1日5版となっていた。ファドで歌う女子高生ロカを主人公とするすばらしい作品で、「バンド・デシネ」のダヴィッド・プリュドム『レベティコ』(原正人訳、サウザンブックス社)を想起してしまった。これは21年のBEST 6で、私も「本を読む」72で取り上げている。それに加えて、『ROCA』はいしいによる個人出版の試みであり、こちらもいしいの名物4コママンガ集『バイトくん』(プレイガイドジャーナル社、1997年)の刊行を思い出してしまった。

本当に『ROCA』もさらに多くの読者が得られますように。

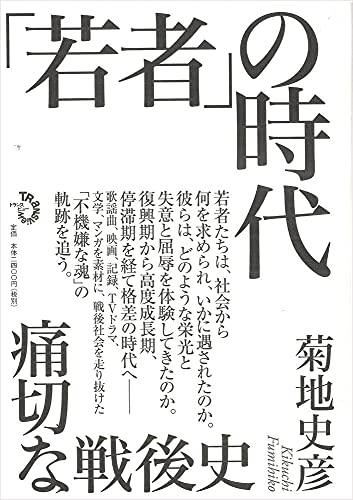

15.菊地史彦の『沖縄の岸辺へ―五十年の感情史』(作品社)が届いた。

菊池は戦後社会論における「わが同志」にして「同時代人」であり、彼は同書に先行して『「幸せ」の戦後史』『「若者」の時代』(いずれもトランスビュー)『「象徴」のいる国』(作品社)を刊行してきた。

今回の「やや長い前書き」で、それらのモチーフを次のように述べている。

「ざっくりいうと『日本戦後史』という分野に属しているが、狭くいうと『戦後社会文化史』になる。さらに面倒なことをいうと、戦後の日本人が経済・社会の変化にどんな反応をしめしたか、どんな感情を持ったか、その変化をたどる『意識』の歴史と定義付けている。」

そうなのだ。この菊地の言に便乗させてもらえば、私が出版をテーマとして追求してきたのも、近代におけるイメージの変容と造型、戦後を通じての新たな反復が何をもたらしたかということなる。それは人間がイメージによって生きることを宿命づけられた存在であることによっている。

そのようにして、菊地も戦後における「幸せ」「若者」「象徴」をたどり、今回はカッコが付されていない沖縄に至ったのである。

16.またしても出版人の訃報が伝えられてきた。

一人は元『話の特集』編集長の矢崎泰久で、89歳。和田誠との共著『夢の砦 二人でつくった雑誌「話の特集」』(ハモニカブックス)が刊行されたばかりだった。若かりし頃、『話の特集』には色々と教えられている。

もう一人は明石書店の石井昭男で、コロナ感染症により、82歳で亡くなった。彼には「出版人に聞く」シリーズに出てほしかったが、諸事情から実現しなかったことが悔やまれる。

17.グラフィックデザイナーの工藤強勝も亡くなった。享年74。

面識はなかったが、翻訳した『エマ・ゴールドマン自伝』(ぱる出版)の装丁者で、上下巻の大著だったこともあり、印象深く、遠くから追悼する。

桑沢デザイン研究所長だったことも訃報で知った。

18.『私たちが図書館について知っている二、三の事柄』に続いて、その対となる『新編図書館逍遥』を刊行することになり、現在編集中である。

論創社HP「本を読む」〈84〉は「『つげ忠男作品集』と「丘の上でヴィンセント・ゴッホは」です。